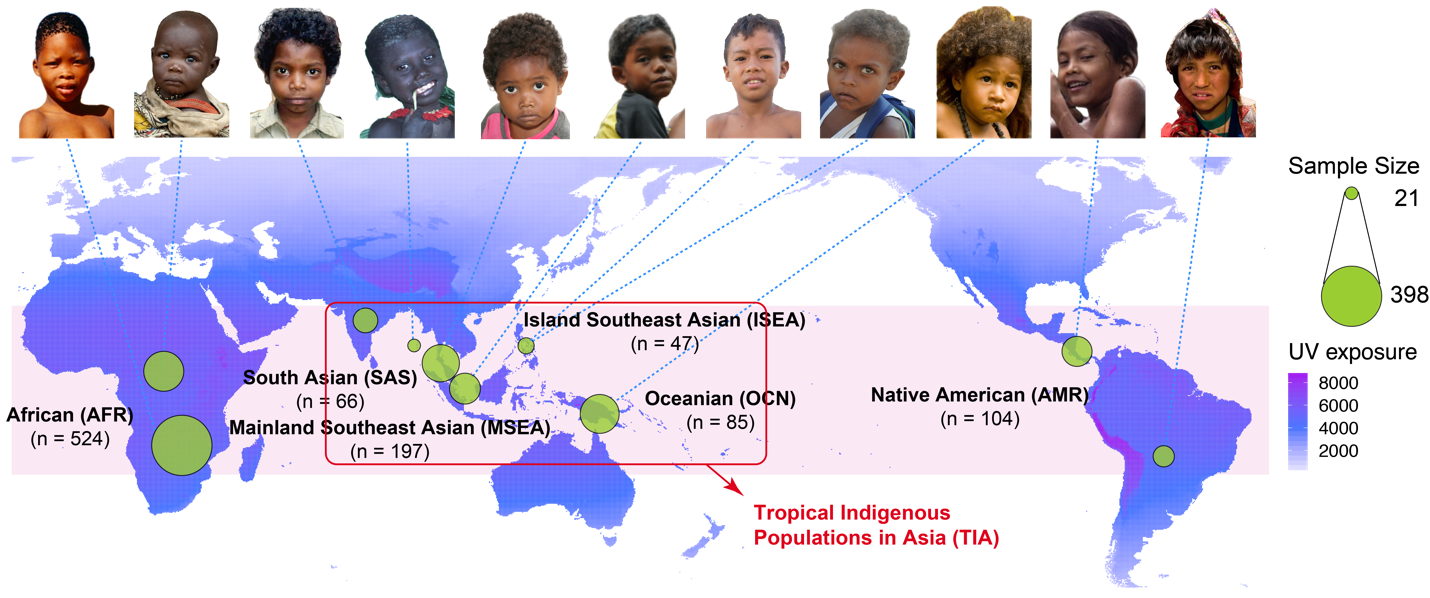

2021年12月23日,《分子生物學與進化》(Molecular Biology and Evolution)在線發表了万博英超狼队网官方网 徐書華教授團隊的研究成果“Genetic connections and convergent evolution of tropical indigenous peoples in Asia”。研究團隊產生和收集了全球熱帶地區近1000例原住民的基因型數據(見圖1),重點分析了來自南亞的安達曼群島、東南亞的馬來半島和菲律賓群島以及大洋洲的新幾內亞島的原住民全基因組測序數據,係統研究了人群的遺傳關係、祖源構成和遷徙曆史,並以深膚色為例探索人群適應性進化的遺傳機製,為理解現代人類表型多樣性產生和和演化機製研究提供了參考模型和典型案例。

圖1 研究涉及的熱帶原住民人群分布

照片來源網站:https://www.gettyimages.in/,https://www.pinterest.com和https://www.vladivlad.com;部分照片由馬來西亞UCSI大學Boon-Peng Hoh教授團隊提供。

如果說現代人類的演化是一部輝煌的史書,那麼東南亞必定是其中不可或缺的重要篇章。東南亞地處連結亞洲和大洋洲、印度洋和太平洋的交通要道,且人口稠密,聚集了世界上現存的大多數原住民族群。近年來,以東南亞為中心廣泛分布的亞洲熱帶原住民族群逐漸引起了人類學、遺傳學、考古學等領域學者的重視,成為研究現代人類跨時空遷徙、融合並不斷適應新環境的複雜過程的重要突破口。在熱帶地區考古資源相對缺乏的情況下,原住民族群的研究對於回答現代人類起源和演化的幾個關鍵問題具有重要意義。

問題一:現代人“走出非洲”的曆程是怎樣的?從非洲至亞洲的遷徙是如何發生的?

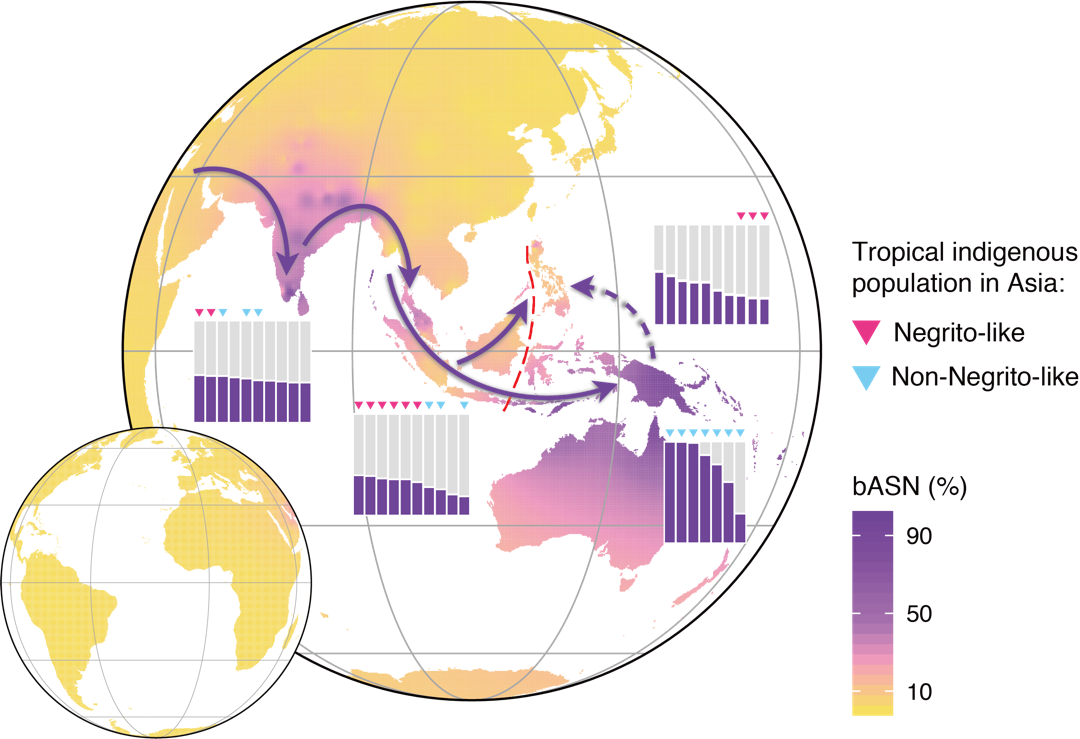

曾有學者推測,分布在安達曼群島、馬來半島、菲律賓群島和新幾內亞島的原住民可能代表了最早從非洲遷徙至亞洲的現代人的一支,但目前仍缺乏足夠的證據支持。該研究團隊發現,全球熱帶原住民族群的總體遺傳關係與其地理分布密切相關,其中亞洲地區的族群在常染色體、線粒體DNA和Y染色體上均表現出較大的遺傳差異和複雜的祖源構成。然而,有趣的是,研究人員在不同亞洲熱帶原住民族群中均檢測到一個底層亞洲祖先成分(the basal Asian ancestry),該成分尤其富集在安達曼群島、馬來半島、菲律賓群島和新幾內亞島的原住民基因組中,而並不存在於亞洲之外的地區。通過與全球史前現代人和曆史更為久遠的古人(如尼安德特人和丹尼索瓦人)基因組對比,研究人員排除了該早期亞洲祖先成分來源於古人對現代人基因滲入的可能性,並且發現該成分在舊石器時代晚期(距今約5萬年)的亞洲人中相對富集,並且隨著古DNA樣本測年推近而逐漸減少。該研究進一步構建了人群遺傳混合模型,提出該成分最有可能是最早從非洲沿亞洲南部海岸線遷徙至東南亞和大洋洲地區的亞洲祖先人群的遺存(見圖2)。根據早期亞洲祖先成分的人群分布規律,研究人員在不借助任何古DNA的情況下,從現有的亞洲熱帶原住民基因組中鑒定出代表該成分的基因片段,發現其可能與人群的毛發形態(如LIMS1基因)、骨骼發育(如COL24A1基因)等的適應性進化具有密切關聯。

圖2 早期亞洲祖先成分的全球分布以及由此推測的亞洲人群早期遷徙路線

問題二:現代人的環境適應性表型是如何產生的?某些非洲和亞洲熱帶原住民的“趨同表型”,如矮身材、深膚色、卷毛發、寬鼻翼等,是從共同祖先繼承而來的特征,還是人群分化後各自演化而來?

該研究基於文獻和數據庫報道的1057個色素相關基因和其中包含的103個功能效應明確的位點,對其在全球人群中的遺傳變異模式進行分析,歸納出幾種可能的演化模型(見圖3)。其一,來源於共同祖先的膚色相關變異在人群分歧後發生平行進化。分析顯示,之前基於非洲人群的研究報道的絕大多數深膚色關聯變異(如位於DDB1/DAK基因中的若幹變異),在亞洲熱帶原住民人群中也以一定的頻率存在,並且攜帶這類變異的單倍型為現代人中較為古老的類型,這表明前述亞洲早期祖先成分可能構成了該地區原住民人群深膚色表型的部分遺傳基礎。其二,人群分歧後在其各自的演化曆程中分別獲得相同的膚色相關變異,即趨同進化。一種可能的來源是獨立發生的古人基因滲入事件,古人與亞洲熱帶原住民的遺傳混合可能在後者基因組中重新引入了“走出非洲”時曾經丟失的深膚色相關變異(如與紫外線調控葉酸水平相關的MTHFD1基因);另一種可能的來源是獨立發生的新發突變,例如多個亞洲熱帶原住民人群在參與紫外線誘導的DNA損傷修複的基因STK11上攜帶同一新發突變,雖然不同人群獨立發生新發突變的概率較小,但就目前的分析無法完全排除其可能性。同樣有趣的是,研究人員還發現了基因水平的趨同進化特征,即不同人群在同一基因的不同區域發生遺傳適應,比如受古人基因滲入影響發生正選擇的RAD18基因(參與紫外線誘導的DNA損傷修複)和受負選擇影響的MC1R基因(參與多物種色素決定的著名基因)。本研究未涉及膚色表型數據分析,根據已知功能的基因變異和其人群分布規律來建立基因和表型的聯係,這正體現了群體遺傳和計算生物學的特點和優勢。誠然,膚色的決定因素異常複雜,本研究構建的模型無法包攬所有場景與細節,但預期為今後更深入、更精細的機製和功能研究提供理論依據。

圖3 深膚色相關基因變異的遺傳演化模型

本研究工作由狗万外围充值 徐書華教授團隊和馬來西亞USCI大學Boon-Peng Hoh教授團隊共同完成。万博英超狼队网官方网 青年研究員鄧戀博士和博士生潘雨聞(中國科學院上海營養與健康研究所)為本文共同第一作者;徐書華教授為該文通訊作者。万博英超狼队网官方网 為第一單位與通訊作者單位。

該項工作得到了國家自然科學基金委、中國科學院、英國皇家學會牛頓基金、國家重點研發計劃、上海市科委、馬來西亞高等教育部和科技創新部等多項基金的資助,同時得到馬來西亞原住民事務單位的支持。特別致謝為本研究提供樣本的馬來西亞單位和誌願者!

論文鏈接:https://academic.oup.com/mbe/advance-article/doi/10.1093/molbev/msab361/6481554