原文刊載於校友刊物《複旦人》第 14期

文 《複旦人》記者 陸佳裔 阿細

美國當地時間5月2日,美國科學院(National Academy of Sciences)在其官方網站上正式公布了2017年度院士增選名單。狗万外围充值 1977級万博体育分 校友袁鈞瑛當選美國科學院院士。

美國國家科學院是由美國著名科學家組成的組織,當選為院士被認為是美國學術界最高榮譽之一。

袁鈞瑛,1977年考入狗万外围充值 生物係,後以CUSBMBEA項目赴美。1989年獲哈佛大學神經學博士學位,同年進入麻省理工學院進行博士後研究。1990年受聘於哈佛大學醫學院。現任哈佛大學醫學院細胞生物學係終身教授,美國藝術和科學院院士,美國科學促進會會士、美國科學院院士。

袁鈞瑛校友是細胞凋亡研究領域最傑出的開拓者之一,並且是世界上第一個細胞凋亡基因的發現者。2012年以“頂尖千人計劃”身份,在上海牽頭成立中科院生物與化學交叉研究中心(The Interdisciplinary Research Center of Biology and Chemistry, IRCBC),並擔任中心主任。

2013年,校友刊物《複旦人》有幸對袁鈞瑛校友進行了專訪。現在讓我們重讀舊文,了解這位傑出校友的成長之路。

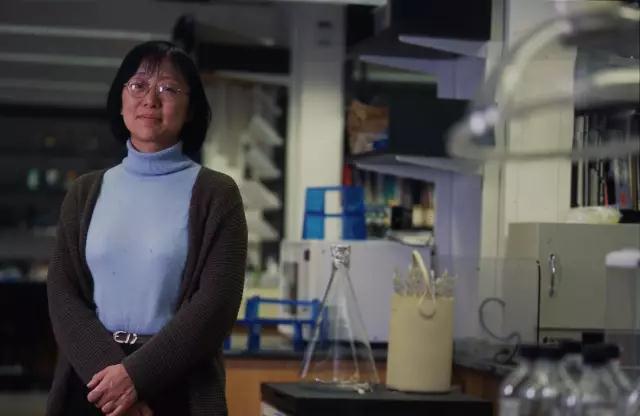

二月末的陽光淡淡地鋪在零陵路中科院上海有機所的白色建築上。我們來到預先約定的君謀樓,穿著工作服的研究人員正埋首於各間實驗室,陽光的照拂讓屋裏各類龐雜的儀器不再顯得尖銳冰冷,穿行其間,讓人感到初春的溫暖。

77級上海理科高考狀元、哈佛著名教授、國家千人計劃頂級專家,在我們的心目中,聲名如“袁鈞瑛”者,該如這幢樓,或這些高端精密的儀器,棱角分明而通透高遠。

見到袁鈞瑛是在十一樓的辦公室,房間不大,裝修簡單,一張長長的辦公桌上放著一部蘋果筆記本,一張小巧的圓形玻璃桌配幾把會客椅。袁鈞瑛身形較高,她開門迎接我們,與我們握了手,掌心柔韌而有力。陽光從落地窗投射進來,溫暖宜人。

袁鈞瑛愛笑,采訪中她常常會先格格地笑起來,笑聲如陽光,透著燦爛,後來我們發現這是“袁氏標準笑聲”。女科學家“袁鈞瑛”竟然如此溫潤,采訪便在談家常般的輕鬆中展開。生物化學的各類名詞如調皮的細胞在談話間跳躍舞蹈,在充滿陽光的屋子裏鋪展出科學家袁鈞瑛不平凡的日日夜夜。

至今沒有跳出爺爺的手掌心

在袁鈞瑛的成長過程中有兩位重要的人物,讓一個原本有可能成為工人的袁鈞瑛有機會成為一個世界有名的生物學家。

袁鈞瑛出生書香門第,家族裏不乏教授學者。在“文革”中,家族受到衝擊,父親在袁鈞瑛還未長成時因意外離世。“家裏亂套了,母親幾乎垮了”。年幼的袁鈞瑛過早體會到了人間悲涼,但心裏特別穩的袁鈞瑛挺了過來。如今說起,袁鈞瑛眼中偶爾會閃過一絲悲傷的“凝重”,但很快就被她的笑聲蓋過。

高中畢業後,袁鈞瑛在上海機械廠做車床學徒。“高中的班主任陸老師對我特別好,認為我一定是要進大學的,但是當時我們家是如此境地,如何敢想大學。”在10年“文革”中,像袁鈞瑛家庭這樣出來的小孩是不大可能進大學的。77年高考前夕,聽說鄧小平要恢複高考製度,陸老師想盡辦法,從被封的圖書館裏把文革前高中課本偷偷拿出來給袁鈞瑛,袁鈞瑛用了四個月時間自修,把荒廢了多年的學業課程一一補齊,最後以1977級上海市應屆生高考狀元的成績超值兌現了陸老師對她的信任。

高考填誌願時,祖父給她指出了方向。袁鈞瑛爺爺袁開基是上醫的有機化學教授。袁鈞瑛就跑去問他應該選什麼專業。”祖父說:“化學是方向,女孩子適合選生物,所以就學生物化學吧。”袁鈞瑛聽從了祖父的建議,填報了複旦的生物化學專業。“當時最熱門的專業還是物理和數學。在‘文革’把中國與世界隔絕10年後,爺爺能對科學的發展方向作如此精辟的預言,真是不簡單,對我後來的發展很關鍵。”袁鈞瑛說。

在複旦,她遇見了後來成為她丈夫的俞強。她和俞強,一個成績優異,是班上的團支書;一個組織活動能力強,是班長。三十年後同學聚會的時候,這令人豔羨的一對還是大家津津樂道的對象。袁鈞瑛在老師同學的眼裏,一直是一位勤奮好學的學生,她與當時班上的陳衛、王侃並稱“三大才女”。

本科畢業時,成績優異的袁鈞瑛把上海的研究機構考了一圈,又和俞強雙雙通過CUSBEA(中美生物化學聯合招生項目)麵試,趕上了第一撥出國潮。在CUSBEA考試中,盡管聚集了全國生物學領域的驕子,袁鈞瑛依然成績優異,被哈佛醫學院的神經生物學係學選中攻讀博士,後來成了哈佛終身教授。

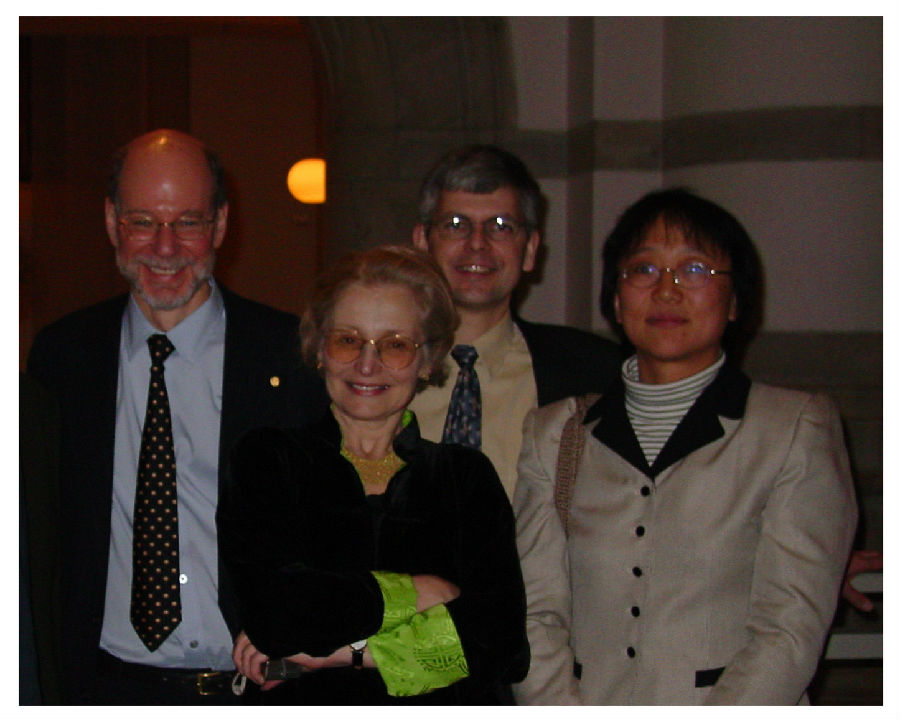

CUSBEA部分同學在哈佛大學校園合影,左一袁鈞瑛,左二俞強

祖父像一位老法師,兩句話便念誦了她未來的道路。“在複旦我學了生化,後來去哈佛學了神經生物學,現在又倒過來用化學手段研究生物,所以我就說,搞了三十多年科研,還沒有跳出他的手掌心。” 袁鈞瑛笑著坦言, “ 如果讓我再選一次, 我還是選擇這個方向。”

好的研究方向源於逆向思維

袁鈞瑛在生物學領域取得重要的成績,若追根溯源的話,與她在哈佛讀書時就確定的研究方向關係緊密。而找到這個方向則和她善於逆向思考和一究到底的研究習慣密切相關。

在哈佛的一次神經病理課上,導師把亨廷頓舞蹈症病人帶進了課堂。亨廷頓舞蹈症是一種染色體顯性遺傳性神經退行性疾病,患者肌肉和四肢像舞蹈樣不自主運動,隨著病情進展逐漸喪失說話、行動、吞咽甚至思考的能力。目前“亨廷頓症”尚無法醫治,醫生所能做的隻是給予一些減輕症狀的藥物。這也就意味著一旦患上就需忍受十年甚至二十年的痛苦,最後走向死亡。亨氏患者坐在輪椅中顫抖著無法自我控製的樣子,深深觸動了袁鈞瑛。通過文獻的研讀,她發現亨廷頓症是由於神經細胞選擇性死亡形成的,這使她對神經生物學中關於細胞死亡的研究產生了興趣。

當時,意大利神經生物學家RitaLevi-Montacini因其發現神經生長因子而獲得了諾貝爾生理學或醫學獎。通過學習,袁鈞瑛知道,在神經係統發育過程中有大量的神經細胞會死掉。因為神經生長因子可以保護神經細胞不死,這激發了大家致力於研究神經生長因子的熱情。但是很少有人會問,細胞在沒有神經生長因子的情況下是怎麼死掉的?大家普遍認為一定是“餓”死的,是一種被動性死亡。

當時隻有研究生一年級的袁鈞瑛就想到了一個反麵問題:“細胞是怎麼死掉的?”她想到,發育是一個由基因嚴格控製的過程,如果動物和人的神經係統在發育過程中也會有大量被動性的細胞死亡,這好像與發育是基因嚴格控製的事實不太相符。”這個觀點也成為她日後研究細胞死亡機理的一個很好的突破口。

細胞死亡在當時是一個無人問津的課題,當她提出這個課題時,發現哈佛醫學院幾百個實驗室甚至還沒有相關課題的立案。老師就建議袁鈞瑛去哈佛大學本部或者麻省理工學院(MIT)自己去找。一圈找下來,她隻找到MIT的一個實驗室在線蟲裏麵做細胞死亡的機理研究。

在那裏,她遇到了導師H.Robert Horvitz(羅伯特•霍維茨,2002年諾貝爾生理學或醫學獎得主)。”由於細胞死亡不是這個實驗室當時的主要研究方向,所以很長時間裏,隻有袁鈞瑛一個人在做。後來隻要會議或研討會涉及相關話題,Horvitz就幹脆把袁鈞瑛送過去作報告。細胞死亡機理的研究者如此鳳毛麟角,所以袁鈞瑛在做研究生的時候就已經很有名了,博士一畢業就有了自己的實驗室。

“所以要做成東西不能選今天最熱門的東西,要選有潛力、對將來有影響的學科, ” 袁鈞瑛總結道,“一個人要做開創性的工作,一定要敢於走在潮流的前麵。”後來的事實也證明,她的選擇沒有錯。這背後也體現了袁鈞瑛在科研方向上有著過人的直覺。

從樓上跳下去了,落地還挺漂亮

有了實驗室,一般人都會在原來的方向上做好基礎後,才敢有新的設想。哺乳動物和線蟲的細胞死亡研究在技術上差很遠,兩者是否具有關聯性,當時沒有人知道。做線蟲細胞死亡機理剛剛有點眉目的袁鈞瑛又做了一個大膽的猜想:人體裏麵有沒有同樣的機理?於是她開始了對哺乳動物細胞死亡機理的研究。

袁鈞瑛事後才知道朋友們背後對這件事的議論,“你出去後我們就開始議論,感覺鈞瑛膽子太大了,從線蟲一下跳到了哺乳動物。好像從樓上跳下去了,可是跳下去竟然還沒摔死,不光沒摔死,還安全落地,動作很漂亮。”袁鈞瑛又格格地笑起來。她能敢於相信自己的直覺,認準一個方向,並把它付之於行動。

袁鈞瑛年輕實驗室的第一個研究成果就是兩年後在《細胞》雜誌上連發兩篇論文。一篇是關於基因在人類和動物身上具有異體同型(homology),第二篇則是關於人體基因細胞誘導凋亡(induceapoptosis)——世界上第一篇細胞水平(cell based)的細胞凋亡論文。

這是袁鈞瑛第一次寫論文,兩篇論文相隔時間很短。考慮到第一篇已經在《細胞》雜誌上發表,她把第二篇論文送到《自然》雜誌。沒想到第二篇論文的命運還頗有些曲折,兩周後先收到拒信。“當晚我就重新修改,很自信,又把文章投遞到Cell。”沒想到過了兩天收到了《自然》雜誌編輯部的電話,告知她,非常抱歉拒錯了,希望論文再送回去。第一次遇到此類情況讓袁鈞瑛無所適從,她打電話給《細胞》雜誌的編輯求助。《細胞》雜誌的編輯很老道,一眼就知道這篇論文的價值,當機立斷問道:“你手邊有沒有筆?我講你寫:‘I withdraw my submission toNature.’”當然,《自然》雜誌隻能後悔莫及了。這兩篇論文現在都有超過1-2千次的引用。

在接下來的二十年中,袁鈞瑛已在《科學》、《自然》、《細胞》等國際一流雜誌上發表論文達140餘篇,根據國際權威生物醫學文獻數據庫PubMed的統計,這些論文總計已被引用逾40,000次,有三篇被美國科學信息研究所(ISI)的引文索引數據庫列入當時引用最多的前十篇生物學論文。袁鈞瑛非常能寫,隨時隨地都能寫,就是在照顧孩子的間隙,也能靜下心來。她寫文章的天賦在高中時候就初露端倪,往往一堂作文課下來,她已刷刷寫了十幾頁紙。

袁鈞瑛對於細胞凋亡的研究在畢業後兩年就做出成就,其影響和價值也在日後日益凸顯出來,她的導師Horvitz在2002年獲得了諾貝爾生理醫學獎。頒獎大會後,周圍許多朋友頗有惋惜地說她關於細胞死亡的研究進展太快了,如果再晚幾年,可能“評獎的結果就會不一樣”。

袁鈞瑛用遠比他人短的八年時間,在2000年順利晉升為哈佛的終身教授。

近七、八年來,袁鈞瑛的實驗室始終專注細胞壞死(necrosis)方麵的研究,其發現原以為不可以調控的細胞死亡過程其實是可以調控的,並且找到了很好的化學抑製劑。這又是袁鈞瑛實驗室的開創性研究成果,她對此充滿信心。

目前,袁鈞瑛是世界細胞死亡研究領域的開拓者之一,也是世界上第一個有關細胞凋亡基因的發現者。該發現已為世界細胞凋亡研究領域奠定了研究性的基礎,引發了世界上眾多實驗室從不同的角度開始對細胞死亡進行係統的研究。

“做得比較成功的人其實都很專注,對做的東西又都喜歡,這是很重要的。”“哪怕是寫一篇文章,你是superficially草草了事還是鑽下去,都會不一樣,這是一個非常重要的特質。”

從俞強的角度來說,妻子袁鈞瑛的成就,一部分歸因於她的“敢於”和“開創性”,但歸根到底是一種判斷力:“gut feeling”。回想袁鈞瑛確定研究方向的那段時間,“其實她選擇這個課題需要承擔很大的風險,做不出成果的話,會直接影響到她將來的事業。”俞強說,“feeling它會指引科學家。你的knowledge、掌握的深度,可能讓你一開始並不了解它的意義,但是隨著時間的推移其重要性就會慢慢顯現。”俞強讚賞妻子的另外一點,是她強大的執行力,這兩者缺一不可。“中國人聰明的很多,但是執行力強的人不多”,俞強說,“一是判斷是否準確,二是一旦下定決心,是否能夠承擔風險,堅決地執行下去。”

他們以為媽媽做實驗很容易

目前的袁鈞瑛頭頂著眾多頭銜,她是哈佛大學醫學院終身教授,是狗万外围充值 、中科院上海有機化學研究所和中國醫學科學院等眾多機構的名譽教授,是美中生物醫學專家協會理事,眾多國際大型藥物公司的谘詢專家,是科學家研究員實驗帶頭人,同時也是妻子和兩個孩子的母親。從俞強處得知,袁鈞瑛在家中也是家務的一把好手。待人接物上,袁鈞瑛像做實驗一樣細心。俞強對於這位“孩子他媽”深為佩服:“不論到哪裏開會,她都會買禮物。每一次過節、出差的時候她都會想到我們,包括孩子、我、我們的父母和實驗室的工作人員,每一個細節都麵麵俱到。這個我是做不來。”

當被問到如何平衡這幾者之間的關係時,袁鈞瑛笑著說:“實驗做不好可以重複,孩子帶不好可不能重來,走錯一步都不能修改。家庭環境非常重要。所以這二十幾年來,我在孩子身上放了很大一部分的精力。”

培養細胞難,培養子女難上加難。和她的實驗一樣,袁鈞瑛對孩子的教育成果斐然。袁鈞瑛回憶,在波士頓六點多天不亮就要起床了,因為七點多要趕校車,孩子們不起床,袁鈞瑛就把他們拍醒。在美國,學校下午三點就放學,袁鈞瑛就經常夾著書本、電腦去接孩子,放他們在一邊玩或者上課練琴,她繼續寫報告、看書,“我可以在任何地方工作”。晚上等孩子洗完澡睡覺了,袁鈞瑛就又開始工作了。

俞強對孩子的教育屬於“放養式”。十年前,俞強回到中科院上海藥物研究所,當時孩子還小,但她覺得人生隻有一次,必須支持丈夫去做喜歡的事。培養兩個孩子的任務就這樣全部落在袁鈞瑛的肩膀上。

十年下來,盡管很忙,有婆婆的支持、朋友同事的幫助,袁鈞瑛的一雙子女已長大成人。現在她的女兒在哈佛大學上學,兒子在澳洲,並且都對生物產生了興趣。在被問及是否受母親影響時,袁鈞瑛又是格格地笑起來:“我相信他們肯定都會這麼想,這個事情連我媽都能做,那我也一定能做。他們以為媽媽做實驗很容易。”直到兒子近期在MIT的實驗室經受苦熬,才發現母親的這份科研工作如此不易,“very risky”,承認自己還有太多太多需要向媽媽學習。

我想回來能給他們引引路

目前, 袁鈞瑛作為中科院國家“千人計劃”頂尖人才與創新團隊項目首批入選者之一(另外兩位是美國佐治亞理工大學王中林教授、美國普渡大學朱健康教授),在上海成立了生物和化學交叉研究中心(IRCBC),中心與中科院有機所和藥物所共辦。這也是她思忖良久後做出的決定。“想了很久,發現確定自己想幹什麼很重要。”研究中心成立的初衷是想做一個研究平台,結合生物和化學,把世界一流的生物學家和化學家組織在一起,綜合運用化學、細胞生物學、分子生物學、基因組學和蛋白質組學的研究方法和工具對和人類疾病相關的重大科學問題和診斷治療方法展開多方位、全麵深入的研究,研究的最終目的是新藥開發。IRCBC將首先以神經係統疾病和神經退行性疾病為核心,展開生物和化學兩大領域的交叉與合作研究。

“中國做新藥的環境比較困難,缺乏原創,全世界對於疾病也缺乏好的target(靶點)。所以關鍵的問題是把基礎研究搞上去,形成一個研究平台。”袁鈞瑛坦言:“中國還是很缺乏頂尖的科學人才,最好的都留在了美國。現在的年輕學者雖然非常努力,但知識麵還不夠。國家對於科研的支持力度不斷加大,若能維持,十年後科研水平一定會大大改觀。但很重要的問題就是什麼人來用這筆錢,如果沒有很好的training或者是沒有獨立見解總是跟風就不行……我想回來能給他們引引路。”

2003級化學係校友張濤目前是這個中心的一員。袁鈞瑛的為人和學問,都令張濤讚賞有加。“袁老師視野確實不一樣,在她的帶動下,我們都激發起學習和研究的熱情,我馬上也要出國,回來後,再到袁老師的中心去應聘。”

袁鈞瑛對於這個研究中心的理想是兩個字:融合。融合不一樣背景的人,在一個房子裏見麵、開會、聊天,集思廣益博采眾長,營造一種研究社區的氛圍。在未來的五年內,中心將從“青年千人計劃”和中國科學院“百人計劃”引進30名從事細胞生物學、結構生物學、分子藥理學、藥物化學、生物分析化學等研究領域的優秀青年人才。

為了推進中心的盡快建成,袁鈞瑛現在每個月都回國,麵試應聘者。俞強非常了解袁鈞瑛的性格,“她一想到一個事情,明天,甚至今天,馬上就去做,一點都不能耽擱。約人來談,白天麵試好後,晚上立即給人offer。”俞強透露,袁鈞瑛親自跑到張江,參與中心裝修風格的設計,招生計劃和聘任合同也已經在做……

有時候,人生就像打鼓,踩準了點就把握好了人生的節奏。1977年,袁鈞瑛成了恢複高考後的首屆大學生,1982年,她踏著改革開放的浪潮出國,博士期間便找到了研究方向,一畢業就有了自己的實驗室,八年後成了哈佛大學醫學院的終身教授,30年後又作為頂尖人才被引進回國……每一步,袁鈞瑛都踩到了點上,達到了旁人不可企及的高度。可是認識她的人,提到更多的是她的判斷力、執行力,她的專注、踏實、仔細……看到的是她三十年來在實驗室渡過的日日夜夜……這些都賦予她女科學家的獨特氣場和魅力,令人讚歎、欽佩,一種理性與感性完美的結合。

俞強的評價則更簡潔, 他樂嗬嗬地說:“她就是我們家的全能woman。”

原文刊載於狗万外围充值 校友會《複旦人》雜誌第14期,本網站已獲《複旦人》編輯部授權轉載,文字有刪節。