2022年7月1日,我院徐書華團隊與國內多家單位合作在National Science Review發表了題為《Lineage-specific positive selection on ACE2 contributes to the genetic susceptibility of COVID-19》的探究論文。該研究係統性地解析了血管緊張素轉化酶2的編碼基因ACE2的群體多樣性特征,鑒別出在地理人群間差異性分布的ACE2基因譜係,並發現了在東亞人群中尤為顯著的譜係特異性自然選擇印跡;該研究進一步揭示了ACE2基因譜係與新冠病症輕重程度的統計學關聯。

肆虐全球的新冠疫情在不同地域、國家、人群間呈現出有差異的感染風險以及重症率和死亡率。這其中的影響因素固然複雜,包括但不限於地理氣候環境、社會生活方式、政府防控政策、醫療衛生條件、個體健康狀況等多因素的綜合影響。但是在迭代更新的不同病毒株暴露環境下,大量無症狀感染者和輕症患者的出現使得個體易感性的差異成為不可忽略的事實。自新冠流行以來,長期爭論的一個問題是不同人群以及不同個體間的易感性差異和病症輕重程度是否存在遺傳基礎,即遺傳背景差異或基因多樣性是否對易感性起到關鍵作用?由於目前的共識是新冠病毒利用ACE2基因編碼的蛋白作為受體入侵人體細胞,因此有不少研究嚐試尋找ACE2基因遺傳變異與新冠人群易感性之間的關係,但是尚無研究鑒定出與新冠易感性有關的ACE2基因變異;迄今為止全球開展的全基因組關聯分析(GWAS)也並未揭示出ACE2基因變異與新冠易感差異的關聯。因此,ACE2基因與新冠易感性之間究竟有何關係依然是一個謎團。

研究團隊從群體遺傳學角度重新審視ACE2基因在人群中的多樣性分布和進化規律,力圖闡明基因多樣性與新冠易感性之間的內在關聯和進化遺傳學機製。該研究搜集了覆蓋全球210個現存族群6000多人的ACE2基因的全序列數據,以及5000多個古代樣本的ACE2基因型數據,係統性地解析了ACE2基因的群體多樣性特征,鑒別出在地理人群間差異性分布的ACE2基因譜係,並發現了在東亞人群中尤為顯著的譜係特異性自然選擇印跡。研究團隊進一步與華南理工大學醫學院、深圳市第三人民醫院、武漢同濟醫學院、武漢協和醫院等合作分析了過千例新冠患者的ACE2基因序列數據,揭示了ACE2基因譜係與新冠病症輕重程度的統計學關聯。

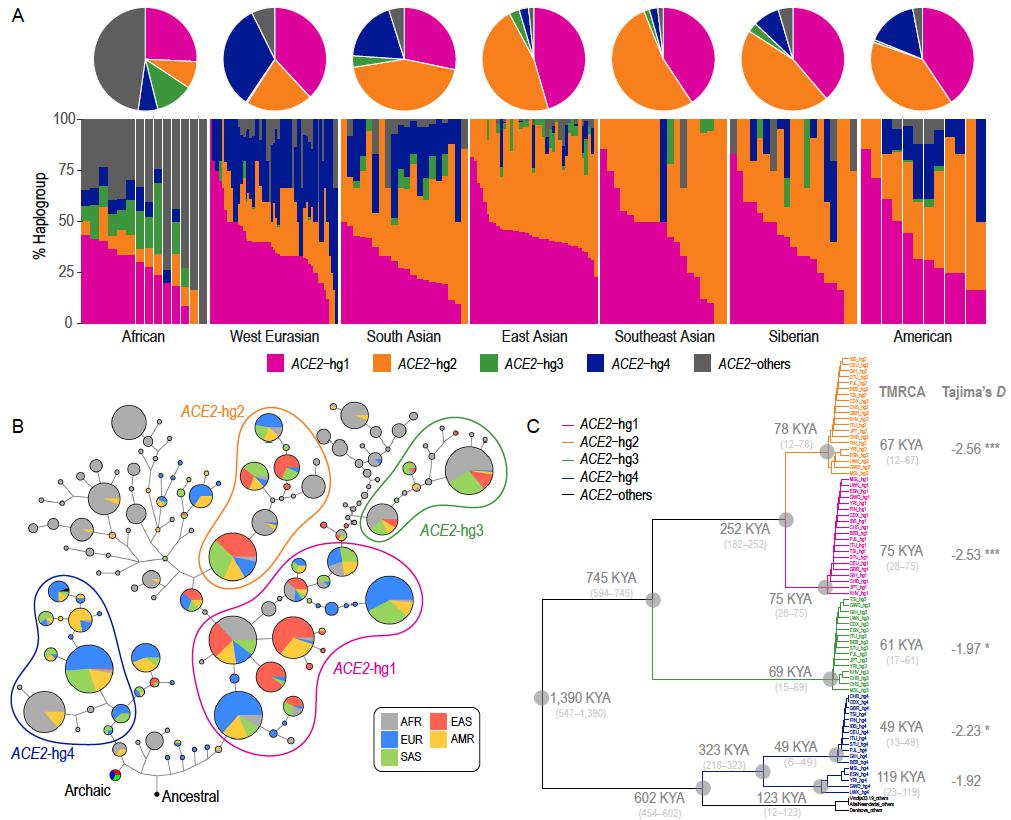

圖1: ACE2基因單倍群譜係及ACE2單倍群在全球人群的頻率分布

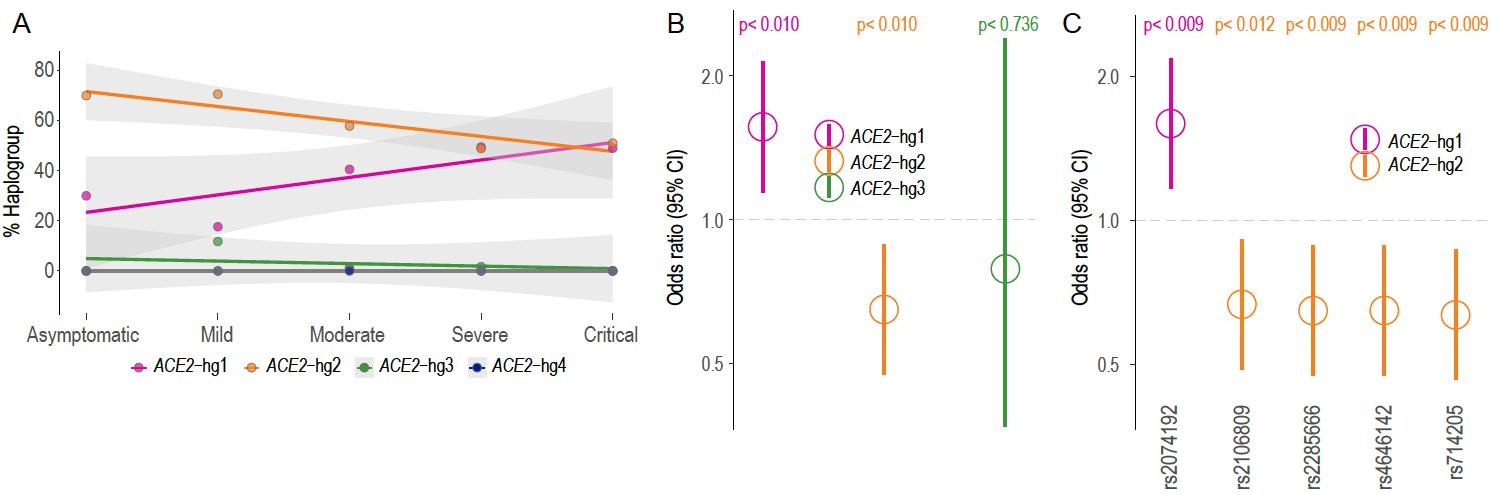

該項研究根據全球人群中的ACE2基因多樣性鑒定出4種主要單倍群譜係(hg),即ACE2-hg1(占36% )、ACE2-hg2(占31%)、ACE2-hg3(占6%)、ACE2-hg4(占15%)。4種主要單倍群譜係呈現出人群差異,其中,東亞人群相較其他大洲的人群在ACE2基因上表現出更低的遺傳多樣性水平——顯著低於基因組範圍和X染色體範圍的預期,主要包含ACE2-hg1與ACE2-hg2兩種單倍群譜係,分別占43%和53%(圖1)。值得注意的是,ACE2-hg1與新冠重症高度相關,意味著ACE2-hg1攜帶者具有較高的新冠重症風險;而ACE2-hg2攜帶者則對應了較低的重症風險(圖2)。有趣的是,研究團隊發現東亞人群的ACE2-hg2單倍群在史前經曆了適應性進化(受到正向自然選擇),最初自然選擇可能起始於約10萬年前,但在距今3千到5千年前達到峰值。目前還很難確定具體的選擇壓力是什麼,但早在新冠疫情之前的病毒感染和大流行可能是其中潛在的驅動力。在包括自然選擇在內的進化驅動力作用下,ACE2-hg2最終在東亞人群中達到最高頻率,這也導致了東亞人群ACE2基因多樣性與其他基因組區域以及其他人群相比都低了很多(圖3)。人群曆史上經曆的這些複雜演化過程最終影響了現存人群內部和人群之間的遺傳易感性差異。

圖2:中國漢族新冠患者的ACE2基因單倍群與病症輕重程度的統計關聯

該研究首次全麵地剖析了ACE2基因在全球人群的多樣性與譜係分化以及進化特征,並揭示了早期人群演化曆史中形成的ACE2基因多樣性對現存人群新冠遺傳易感性的影響及機製。研究結果對於理解新冠遺傳易感性機製及新冠疫情的防治具有參考意義。然而,需要特別強調的是,盡管該項研究工作表明新冠的易感性在人群和個體間的差異具有遺傳基礎,但是對每個人來講最終的結局取決於多方麵因素的綜合作用。人類基因多樣性的形成與人類生活環境中的病毒密不可分,是一個相互作用且具有很大隨機性的共進化過程,加之人類社會活動已具有極大不確定性,因而短期內難以做出具有實踐意義的預測。因此,人群和個體遺傳易感性差異隻能作為衛生防疫政策製定的參考依據而非決定因素。

圖3:東亞人群ACE2基因多樣性與人群早前演化曆史中的適應性進化

中國科學院上海營養與健康研究所博士研究生潘雨聞為該論文第一作者,中國科學院大學生命科學院碩士研究生劉盼紅為第二作者,万博英超狼队网官方网 /附屬中山醫院徐書華教授為通訊作者。万博英超狼队网官方网 、附屬中山醫院、人類表型組研究院為通訊單位。該項工作與華南理工大學金鑫教授、深圳市第三人民醫院王芳教授、武漢同濟醫學院吳鵬教授、武漢協和醫院程範軍教授等合作完成。該項工作獲得了國家自然科學基金應急專項、中國科學院先導專項、上海市國際人類表型組計劃市級科技重大專項等多項基金的資助。

原文鏈接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwac118